Qu'est ce que la réverbération ?

La réverbération est le phénomène acoustique résultant des réflexions multiples d’un son sur les surfaces d’un espace clos. Lorsque qu'une onde sonore est émise, elle atteint l'auditeur via deux chemins :

- Le champ direct, propagation en ligne droite de la source à l'oreille (ou au microphone)

- Le champ réfléchi, constitué des rebonds du son sur les parois, le mobilier, le sol, le plafond, etc.

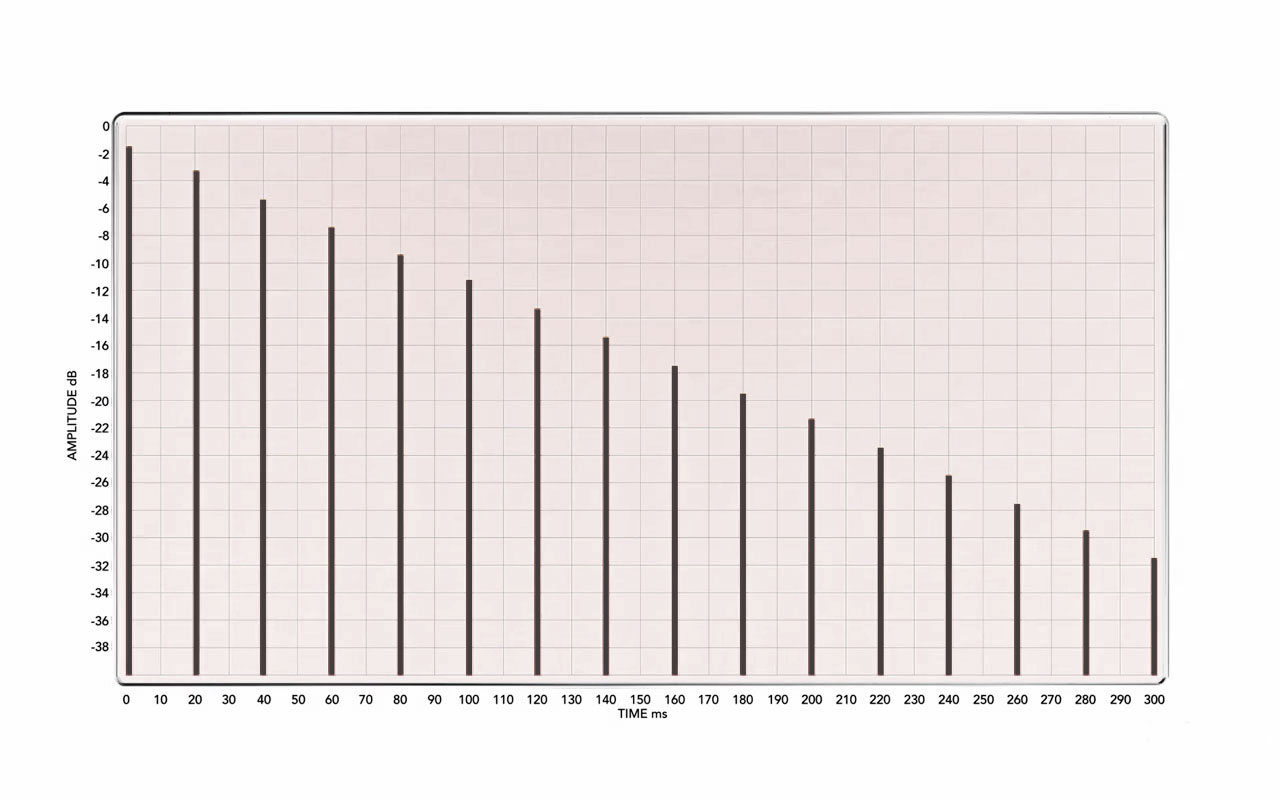

Le champ réfléchi se divise en trois composantes temporelles :

- Les premières réflexions (early reflections) : les toutes premières réflexions distinctes, qui définissent notre perception de la taille et de la forme de la pièce.

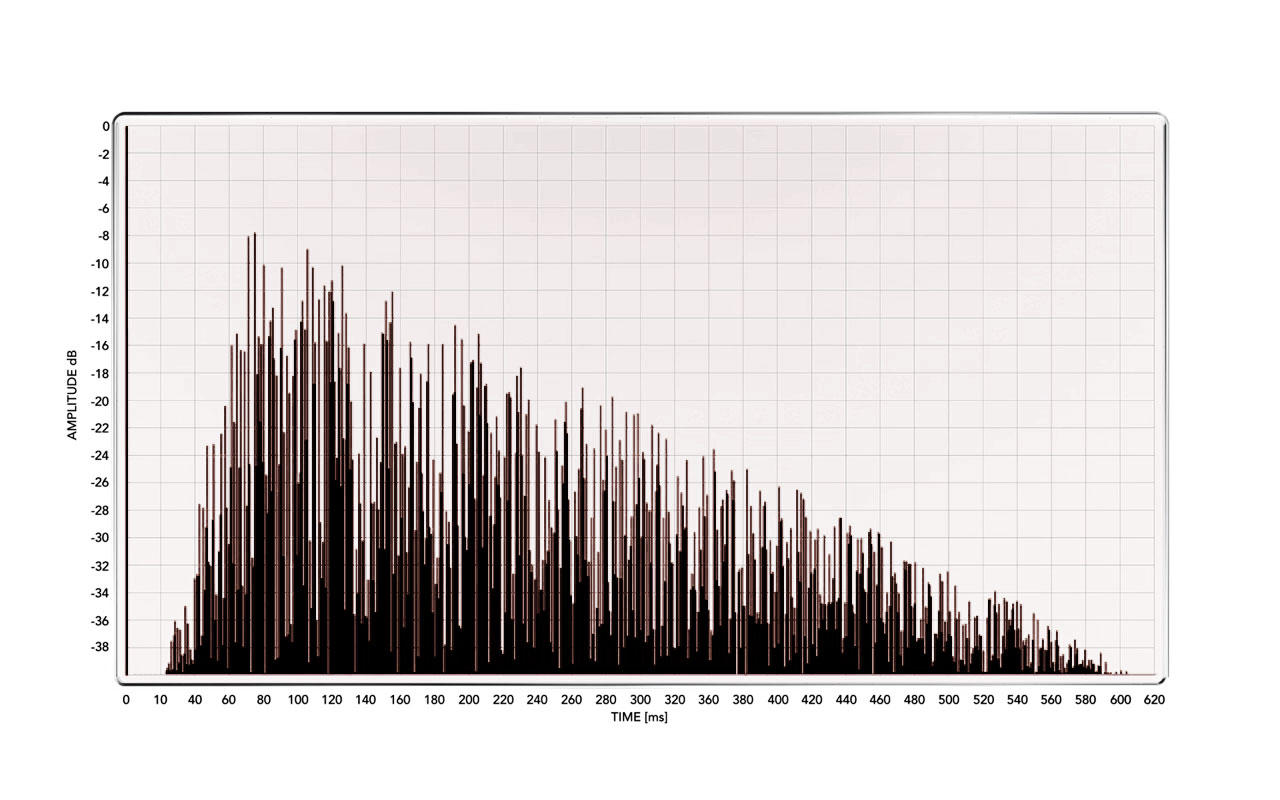

- Le champ diffus (réverbération tardive ou late reverb) : un nuage dense de réflexions multiples, non discernables individuellement, caractérisé par sa décroissance exponentielle.

- Le RT60 (temps de réverbération) : paramètre fondamental, il mesure le temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique chute de 60 dB après l’arrêt de la source. Il est influencé par :

- Le volume de la pièce

- Le coefficient d’absorption des matériaux

- La forme géométrique de l’espace

Un RT60 court (inférieur à 0,3 s) est caractéristique d’une pièce traitée (studio d’enregistrement, cabine vocale), tandis qu’un RT60 long (supérieur à 2 s) est typique des églises, cathédrales, ou salles de concert.

Quand un son se propage dans une pièce, nous entendons à la fois le champ direct, mais aussi le champ réfléchi, qui est composé des réflexions du son direct provenant de toutes les surfaces de la pièce. C'est ce que nous appelons la réverbération. C'est pourquoi lorsque que vous réalisez n'importe quel type de prise de son, l'environnement acoustique dans lequel vous êtes, jouera un rôle déterminant.

Le "son de la pièce" résulte de milliers de réflexions sonores, influencées par l’architecture et les matériaux présents. Ces réflexions – qu’on appelle champ réfléchi – arrivent à nos oreilles légèrement après le son direct. Ce délai dépend de la taille de la pièce et de la distance que le son doit parcourir.

Quand plusieurs sons similaires sont espacés d’environ 20 millisecondes, notre cerveau les fusionne : nous percevons un seul son enrichi, plutôt qu’une série d’échos. En revanche, au-delà de 50 à 100 millisecondes de décalage, notre oreille distingue les réflexions comme des échos séparés.

La réverbération, quant à elle, se forme à partir de réflexions multiples, avec des retards irréguliers, qui créent ensemble une texture sonore unique. Elle modifie notre perception du timbre et de l’espace, apportant profondeur et réalisme au son.

Pourquoi nous utilisons la réverbération ?

Dans notre quotidien, nous entendons toujours les sons dans un contexte réverbérant, même si nous n’y prêtons pas attention. Pourtant, lors des enregistrements, on cherche souvent à minimiser cette réverbération naturelle pour mieux contrôler le rendu sonore en postproduction.

Mais il arrive que le manque de réverbération rende le son artificiel. Dans ce cas, la configuration des micros, l’ajout de micros d’ambiance ou le choix d’une pièce à l’acoustique riche peuvent redonner du naturel à l’enregistrement. Certaines réverbérations particulières peuvent même devenir un élément créatif dans le son d’un instrument ou d’un morceau.

Cela dit, pour des raisons de clarté et d’isolation entre les pistes, on privilégie souvent un environnement acoustique neutre et absorbant, notamment pour les enregistrements multipistes. En plaçant les micros proches des sources, on capte des sons précis, dynamiques et sans fuites indésirables. Pour atteindre cet objectif, nous rapprochons souvent les microphones de l'instrument. C'est une des raisons qui fait que nos pistes n'ont souvent pas de réverbération. Se rapprocher de la source, nous permet de capturer des timbres vifs, et obtenir cette qualité plus vraie que nature que nous attendons dans un enregistrement professionnel. Le résultat ? Des prises "sèches", à qui l’on ajoute ensuite la réverbération souhaitée au mixage

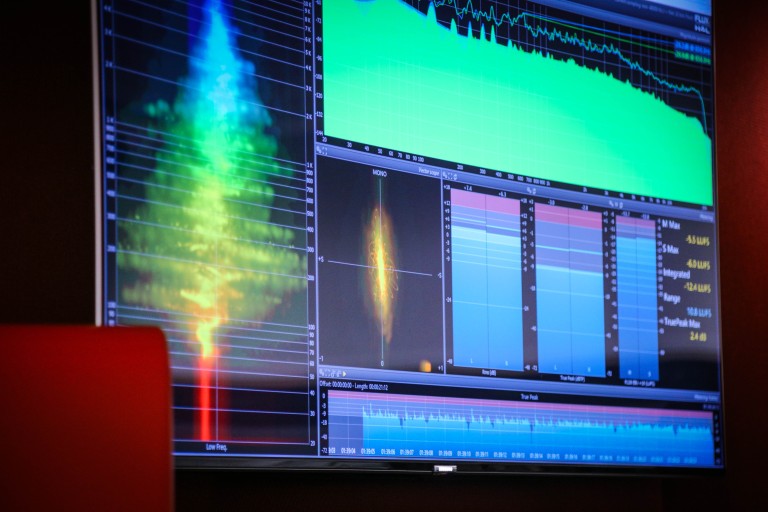

Les réverbérations artificielles

Grâce aux outils numériques et aux plugins, il est aujourd’hui possible de recréer toutes sortes de réverbérations en studio. Ce traitement post-enregistrement nous offre une grande liberté de création : on peut adapter la réverbération à l’arrangement global, au style musical ou à l’ambiance recherchée.

L’ajout de réverbération artificielle au mixage (via plugins, processeurs hardware, réverbérations convolutionnelles ou algorithmiques) permet de :

- Simuler un espace acoustique inexistant ou différent de celui de l’enregistrement

- Créer de la cohésion spatiale entre les différentes sources

- Colorer ou enrichir un signal trop sec

- Renforcer une dimension esthétique ou narrative (effet dramatique, sensation de distance, etc.)

Dans la production musicale contemporaine, il est fréquent d’associer :

- Une réverbération courte pour la cohésion

- Une réverbération longue ou stylisée pour l’effet

- Des pré-delays bien calibrés pour préserver la lisibilité du signal direct

- Un equaliseur ou gate sur la reverb pour éviter les masquages fréquentiels ou les longueurs inutiles

C’est aussi pour cette raison qu’on évite souvent d’enregistrer avec trop de réverbération naturelle : cela nous laisse plus de souplesse au moment du mix. Cette approche est particulièrement courante en musique moderne, où les sons sont souvent proches, puissants et bien définis.

Dans des styles plus classiques ou en jazz, on privilégie parfois des micros plus éloignés, captant à la fois le jeu des musiciens et la signature acoustique de la pièce. Mais dans la majorité des cas – surtout en home studio – la norme reste : prise de son sèche, puis ajout de réverbération en post-traitement.

Comme on vient de le voir, nous aimons travailler chaque piste en leur donnant leurs propres effets distincts pendant que nous mixons. Surtout parce que nous ne savons pas toujours quel type de réverbération nous voulons le jour de l'enregistrement, mais aussi parce que nous avons besoin d'avoir une meilleure idée de l'arrangement dans son ensemble, pour pouvoir choisir et doser la réverbération dans le contexte du mixage.

Tous ces paramètres nous poussent à enregistrer la plupart de nos pistes avec peu ou pas de réverbération naturelle, pour avoir le luxe de décider plus tard. Dans la musique "moderne", nous avons l'habitude d'avoir des sons avec beaucoup de proximité pour donner un son riche et puisant. Ce n'est pas forcément le cas pour les techniques classiques et quelques techniques de jazz dans lesquelles nous plaçons souvent les micros à une certaine distance de l'orchestre ou du groupe, enregistrant simultanément le son de tous les musiciens, plus le son de la pièce.

La plupart d'entre nous vont probablement enregistrer en multi-pistes et ne pas enregistrer d'orchestres ou des groupes dans de grande cabines studios. Donc enregistrer avec des micros proches sur de la source et ajouter de la réverbération sera notre pratique standard.Le traitement des réflexions en studio nous libère des contraintes de l'acoustique réelle de la pièce et nous permet d'explorer autant d'options et de techniques d'enregistrement.

Conclusion

La réverbération n’est pas qu’un phénomène acoustique : c’est un outil essentiel pour façonner la perception spatiale et émotionnelle d’un enregistrement. Qu’elle soit naturelle ou artificielle, elle influence profondément la couleur sonore d’un morceau.

Comprendre comment elle fonctionne et comment la maîtriser est donc indispensable pour tout musicien, ingénieur du son ou producteur.